"폐지로 수출하는 신문사에 광고 싣는 회사들도 정신 차려야" 일침

[평화나무 권지연 기자]

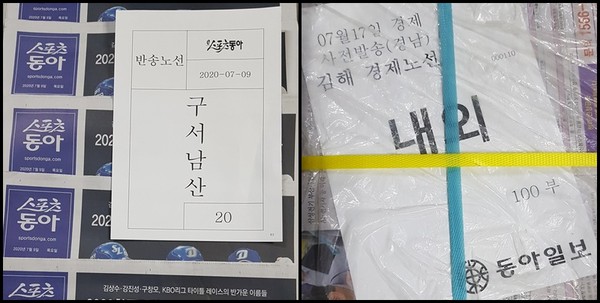

윤전기에서 갓 나온 신문이 포장도 뜯지 않은 채 해외로 수출돼 해외 작물농장에서도 활용되는 것으로 파악됐다. 신문산업의 위기에도 ABC협회 등이 종이신문의 건재함을 주장하는 것과 달리 독자의 선택을 받지 못한 신문은 계란판 제조에 사용되는 것을 넘어 해외로까지 팔려가는 실정이다.

인도네시아 자카르타 인근에서 작물 농장을 운영하고 있다고 밝힌 한 교민은 “작물의 수분 관리에 신문을 많이 쓰게 되는데, 내가 포장도 안 뜯은 한국 신문을 산 지 2년 정도 됐다”며 “알고 보니 한국 일간지들이 수출역군이었다”고 비꼬았다.

이 교민은 현지에서 "현재 페지 1킬로그램당 한국 돈 1천원(1만2천루피아) 정도"라고 했다.

이어 "불과 한두 달 전에 발행된 포장지도 안 뜯은 신문을 작물에 사용하면서 새 신문을 폐지로 수출하는 신문사에 광고 싣는 회사들도 정신 차려야 한다는 생각을 한다"며 "일간지들이 여전히 힘 자랑을 하기 위해 신문부수를 유지하겠지만, 요즘 누가 신문을 보느냐”고 일침을 놓았다. 그러면서 "나도 레거시 미디어 대신 유튜브를 선택적으로 시청하며 한국소식을 듣고 있다"고 덧붙였다.

파지 신문 등을 수출하는 폐지 수거업자 A 씨는 "신문보급소에서 돌리고 남은 신문을 베트남, 인도네시아, 태국, 중국 등에 수출한다"며 "포장을 뜯지 않은 신문도 많다"고 말했다.

또 다른 폐지 수거업자 B씨는 “외국에 수출하는 팀이 있어서 여러 지역에서 매입해 중국, 파키스탄, 아프리카, 이슬람권까지 팔았다”며 “이슬람권에서 한국 신문이 좋은 이유는 선정성 있는 사진이 없기 때문이다. 배보다 배꼽이 크다고 어마 무시하게 팔렸는데, 용도는 밥상용으로 쓰더라”고 말했다. 그러면서 “단, 최근엔 본사에서 신문을 줄여서 매입을 제대로 못 한다”고 주장했다.

앞서 KBS 저널리즘 토크쇼는 2019년 6월 9일 신문사들의 ‘부수 밀어내기’ 갑질 실태를 고발한 바 있다.

해당 방송에서는 “(본사 발송 부수의) 40%가 폐지로 나가는데 다른 지국에 비해 적은 편”이라고 밝힌 한 신문지국장의 인터뷰도 담겼다.

2019년 한국ABC협회가 발표한 일간신문 발행 유료부스 자료에 따르면 2019년도 인증을 받은 일간지 172개사 발행부수는 총 938만6408부, 유료부수는 총 709만5868부다. 전년대비 발행부수는 2.75%(26만4379부) 감소했고, 유료부수는 1.65%(11만9374부) 감소했다.

또 한국ABC협회는 지난 10년간(2010년에서 2019년) 전국의 일간지 발행부수는 26.6%, 유료부수는 10.1% 감소한 것으로, 나타났다고 밝히고, 이 같은 감소세가 소폭에 머무는 이유는 “디지털시대에도 종이신문에 대한 수요가 지속적으로 존재한다는 것을 보여주는 결과”라고 주장한 바 있다.

언론 전문가인 정준희 한양대 겸임교수는 “여전히 매체들이 광고 수가를 결정하는 것을 온라인도 있겠지만 종이 신문 발행부수 시스템으로 결정하는 눈 가리고 아웅하는 시스템이 유지되고 있기 때문에 이런 해프닝이 발생하는 것”이라고 꼬집었다.

이어 “광고주 입장에서도 광고를 싣는 신문의 발행 부수를 믿는다기보다는 자신들이 생각하는 영향력의 크기와 일치하는 경향이 있기 때문에 영향력과 안전장치 같은 측면을 고려하는 것일 뿐”이라고 설명했다.

# 이 기사는 쩌날리즘 1호에 게재됐습니다.